Lotta contro i rifiuti: sperimentazioni e sfide relative alla cosiddetta “raccolta smart” dei rifiuti

Nelle città italiane, la gestione dei rifiuti è una questione sempre più complessa e delicata, che coinvolge amministrazioni, cittadini e aziende. Tra le molteplici soluzioni proposte, i “cassonetti intelligenti” sono stati spesso proposti come una seducente potenziale risposta alle sfide della raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, le esperienze e le sperimentazioni […]

La cruda verità dietro al riciclo della plastica: esaminiamo l’export europeo

Nel contesto globale della gestione dei rifiuti di plastica, emerge un’inquietante realtà che mette in discussione le pratiche di riciclo e l’impatto delle politiche europee sulle comunità più vulnerabili. L’esportazione di rifiuti di plastica dall’Europa verso paesi in via di sviluppo, come il Vietnam, solleva interrogativi fondamentali sulla sostenibilità e l’eticità di tale pratica. Un […]

Gestione dei rifiuti in Puglia e maggiore sostenibilità ambientale

Nella regione pugliese, l’attenzione alla gestione dei rifiuti ha assunto un ruolo di primaria importanza, con diversi comuni che stanno facendo progressi significativi verso una maggiore sostenibilità ambientale. Recenti dati presentati durante l’Ecoforum Puglia evidenziano che otto comuni della regione hanno raggiunto il prestigioso status di “rifiuti free”. Di seguito si riportano alcuni dati significativi […]

Indagine del Parlamento Europeo sui lobbisti del packaging

Il dipartimento di sicurezza del Parlamento europeo ha avviato un’indagine sul comportamento di alcuni lobbisti riguardo alle nuove norme europee sugli imballaggi sostenibili, secondo quanto riportato da fonti interne all’istituzione. L’eurodeputata Maria Angela Danzì ha sollecitato la Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, affinché avviasse un’indagine interna per chiarire eventuali violazioni da parte dei rappresentanti di […]

Controversia ambientale nell’UE: Italia isolata sulla questiona imballaggi

Il 18 dicembre, i Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo su un nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Mentre la maggior parte degli Stati membri ha resistito agli sforzi per indebolire le misure ambientali, l’Italia è stata l’unico paese a votare contro l’accordo, ignorando, secondo l’Ufficio europeo per l’ambiente (EEB), […]

Riunione Comitato scientifico ESPER 2023

Sabato 9 dicembre, poco sopra le sponde del Lago d’Orta, si è svolta l’annuale riunione del Comitato scientifico di ESPER. Durante l’evento i direttori tecnici ed il nostro direttore generale, Attilio Tornavacca, si sono potuti confrontare riguardo a molti temi con i componenti del Comitato scientifico, alcuni in presenza e gli altri collegati online, prima […]

Divieto europeo di export dei rifiuti plastici verso le economie emergenti

In una decisione che rivela un impegno tangibile per fronteggiare la crisi ambientale connessa alla plastica, l’Unione Europea ha ufficialmente varato un divieto totale sulle esportazioni di rifiuti di plastica verso le nazioni economicamente meno sviluppate. Questa determinazione, frutto di un accordo tra il Parlamento Europeo e i vari governi degli stati membri, sottolinea l’unità […]

Nuova direttiva europea sugli imballaggi: un passo indietro nella sostenibilità ambientale

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato una nuova direttiva sugli imballaggi, suscitando preoccupazioni tra gli ambientalisti e coloro che speravano in un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale. La proposta, che ha ottenuto una larga maggioranza a Strasburgo, sembra tuttavia essere stata notevolmente indebolita rispetto alla versione originale proposta dalla Commissione europea. Obiettivi di […]

Disponibile su YouTube il primo Seminario di Disseminazione svolto presso la Scuola Agraria del Parco di Monza

È stata caricata e resa disponibile la videoregistrazione del Seminario di Disseminazione dal titolo “Economia circolare dei servizi di igiene urbana: strategie e soluzioni per l’ottimizzazione dei servizi e dei costi” svolto il 27.10.2023 presso la Scuola Agraria del Parco di Monza. Durante il video è possibile assistere in ordine alle relazioni: “I nuovi obiettivi […]

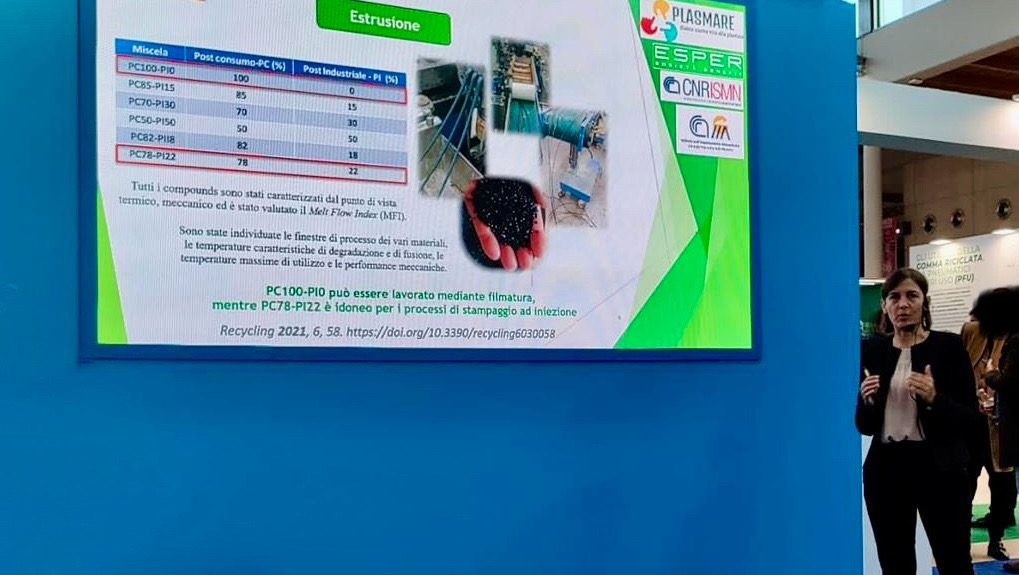

ECOMONDO 2023: PROGETTO PLASMARE PRESENTATO PRESSO LO STAND DEL MASE

Durante l’evento di presentazione dei progetti di ricerca cofinanziati dal MASE facenti parti dei Bandi di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento di RAEE e di rifiuti non serviti dai Consorzi di filiera ed ecodesign, edizioni 2017, 2018 e prospettive, avvenuto ieri giovedì 9 novembre 2023 a Ecomondo presso lo stand […]