Aumentano gli articoli di greenwashing a favore dell’immagine della plastica monouso: semplici coincidenze oppure una strategia orchestrata da parte della lobby dei produttori?

Negli ultimi anni sono cresciute a dismisura le iniziative di greenwashing e le campagne volte dimostrare che i consumatori non debbono preoccuparsi di cambiare abitudini di consumo. È veramente così o sono le inchieste sulle conseguenze indotte dall’eccessivo consumo e scarso tasso di riciclo delle plastiche monouso ad essere troppo allarmistiche ? Quale è il […]

Studio inglese solleva dubbi sulla plastica biodegradabile

L’University College di Londra ha recentemente pubblicato uno studio nel quale i cittadini britannici hanno avuto un ruolo chiave. Da questa ricerca sarebbero emerse una serie di falle nel sistema che dovrebbe permettere alle persone di poter fare il compost in casa utilizzando anche la plastica certificata come compostabile. Secondo lo studio il 60% di […]

Un seminario a Roma per fare chiarezza sul vuoto a rendere e sulle iniziative di greenwashing dell’uso di plastica a perdere

Negli ultimi anni, a seguito di una crescente cultura riguardante la sensibilità ambientale, assistiamo a sempre più aziende che vogliono dimostrare di essere green attraverso mirate campagne promozionali, senza però effettuare dei reali investimenti per diminuire effettivamente l’impatto ambientale dei propri prodotti o processi produttivi. Questo fenomeno viene chiamato greenwashing e non ha origini recenti […]

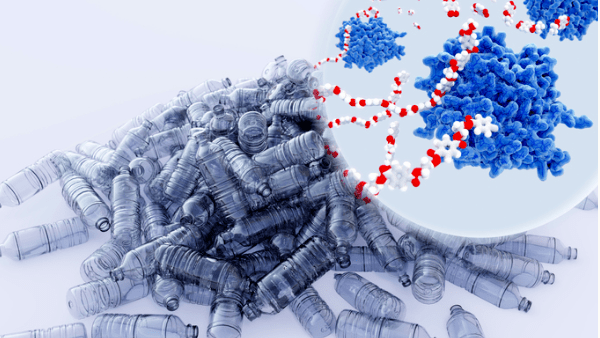

Perché dovremmo cambiare le nostre abitudini di acquisto a fronte delle notizie entusiastiche sulle straordinarie capacità di biodegradazione dei nuovi enzimi mangia plastica?

Negli ultimi mesi varie testate editoriali hanno elogiato i progressi della ricerca nel campo degli enzimi che riescono a degradare alcuni tipi di plastiche nei componenti di base: le migliaia di diverse tipologie di materie plastiche (spesso incompatibili fra di loro) sono infatti tutte accumunate dalla caratteristica di essere costituiti da molecole base (monomeri) che […]