Indagine del Parlamento Europeo sui lobbisti del packaging

Il dipartimento di sicurezza del Parlamento europeo ha avviato un’indagine sul comportamento di alcuni lobbisti riguardo alle nuove norme europee sugli imballaggi sostenibili, secondo quanto riportato da fonti interne all’istituzione. L’eurodeputata Maria Angela Danzì ha sollecitato la Presidente del Parlamento, Roberta Metsola, affinché avviasse un’indagine interna per chiarire eventuali violazioni da parte dei rappresentanti di […]

Nuovo bando per la riduzione rifiuti in Emilia-Romagna

È stato pubblicato il nuovo bando riguardante l’assegnazione di risorse ai comuni, le unioni di comuni, la Città Metropolitana di Bologna e le province della Regione. Sviluppato con la collaborazione di ANCI Emilia-Romagna e con la Commissione Tecnica Consultiva, prevede al suo interno 2 milioni di euro in finanziamenti, ovvero il 400% rispetto al 2021 […]

Da ANCI Emilia-Romagna il Manifesto #moNOuso

Nell’ambito del progetto MEDfreeSUP, ANCI Emilia-Romagna ha elaborato il Manifesto #moNOuso per stimolare strategie di riduzione dell’usa e getta e consolidare i modelli del riuso La drammaticità e complessità della crisi climatica e ambientale delineata dalla comunità scientifica internazionale, richiedono azioni in grado di ridurre in maniera rapida e consistente la pressione sui sistemi naturali […]

Votato in Consiglio dei ministri il recepimento della Direttiva SUP

Nel Consiglio dei Ministri di giovedì 5 agosto 2021 è “stato votato il recepimento della cosiddetta ‘Direttiva SUP’ (Single Use Plastics), la norma europea volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare, introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto comunitario sui prodotti in plastica monouso ogni qualvolta […]

Direttiva SUP: facciamo il punto

Il 3 luglio 2021 è scaduto il termine di recepimento della Direttiva 904/2019 (c.d. Direttiva “SUP” – Single Use Plastics) in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea. Ciò nonostante, nel nostro Paese nulla è cambiato rispetto a prima: si rammenta, infatti, che in Italia non è stato ancora emanato il decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di decreto […]

Direttiva SUP: per l’Italia il recepimento può attendere

Nonostante i vari interventi del Ministro Cingolani apparsi sui media nelle settimane precedenti alla data di entrata in vigore della Direttiva sulle plastiche monouso SUP, l’Italia ha finito per non recepire la direttiva entro il termine del 3 luglio. Secondo indiscrezioni parrebbe che il decreto legislativo di recepimento finisca per slittare a dopo l’estate . […]

GreenPeace: indicazioni per il recepimento della direttiva SUP in Italia

Le scelte a cui sarà chiamato il nostro governo nelle prossime settimane impatteranno profondamente sulla capacità del Paese di accelerare la transizione verso un modello economico circolare che favorisca la riduzione del consumo di risorse naturali e della pressione esercitata dalle attività umane sugli ecosistemi. Cambiare il paradigma della crescita economica è fondamentale per ricondurre […]

Vietati i monouso in South Australia

Anche l’Australia si avvia a mettere al bando gli articoli monouso in plastica: ad aprire la strada è il South Australia, uno dei sei stati che compongono la nazione australiana, con una legge varata lo scorso settembre, ma che entrerà in vigore il prossimo 1° marzo. In quella data scatterà il divieto a vendere o a distribuire […]

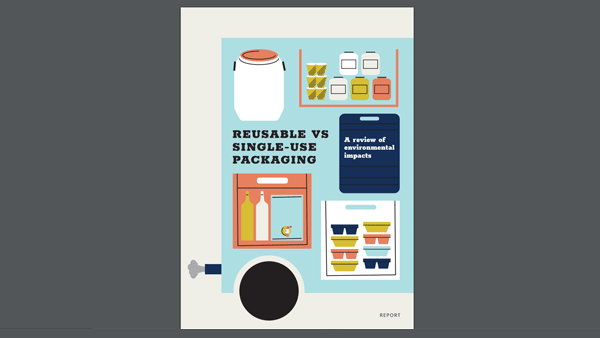

Impatto ambientale degli imballaggi riutilizzabili vs monouso, nuovo rapporto Zero Waste Europe

l lavoro di ZWE in collaborazione con l’Università di Utrecht mette in evidenza come gli imballaggi riutilizzabili producano molte meno emissioni di Co2 rispetto alò packaging monouso 10 dicembre, 2020RIFIUTILunedì 7 dicembre Zero Waste Europe, in collaborazione con l’Università di Utrecht, ha pubblicato il lungo e dettagliato report Reusable VS single-use packaging: a review of environmental impact sull’impatto […]

Plastica monouso, direttiva SUP. Costa plaude a legge di delegazione: ‘Bene emendamento su plastiche biodegradabili’

L’annuncio del ministro dell’Ambiente: “Nel ddl appena approvato al Senato misure importanti a tutela dell’ambiente, come quella sull’utilizzo di plastiche biodegradabili e compostabili al posto della plastica per i contenitori monouso, bicchieri inclusi, che entrano in contatto con gli alimenti” “Nel ddl delegazione europea appena approvato al Senato, e che ora passa all’esame della Camera, […]