Procedura di infrazione UE contro l’Italia per la direttiva sulla plastica monouso

La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia a causa del mancato recepimento completo e corretto della direttiva europea sulla plastica monouso. L’Italia, infatti, è stata ritenuta non conforme agli obblighi di trasparenza del mercato unico previsti dalle normative comunitarie. Bruxelles ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, segnando l’inizio […]

Imballaggi delle bevande, in arrivo il deposito con cauzione: quali sono i vantaggi e perché l’Italia si oppone

Per rispettare i target Ue sul riciclo degli imballaggi, sempre più Paesi europei hanno scelto la strada dei depositi cauzionali. Ecco come funzionano C’è una novità inserita nel regolamento europeo sugli imballaggi, in via di approvazione, che tra qualche anno potrebbe diventare realtà anche in Italia. Si tratta del Sistema di deposito cauzionale – in inglese, Deposit […]

Cassonetti intelligenti: criticità simili tra Francia e Italia

Gli ultimi sviluppi nella gestione dei rifiuti in Francia dimostrano che le difficoltà legate all’implementazione dei “cassonetti intelligenti” non sono esclusive dell’Italia, ma in alcuni casi hanno determinato problemi simili a quelli riscontrati nel Bel Paese. Vari casi recenti evidenziano le difficoltà incontrate dalle comunità francesi nel passaggio a nuovi sistemi di raccolta dei rifiuti, […]

Controversia ambientale nell’UE: Italia isolata sulla questiona imballaggi

Il 18 dicembre, i Ministri dell’Ambiente dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo su un nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Mentre la maggior parte degli Stati membri ha resistito agli sforzi per indebolire le misure ambientali, l’Italia è stata l’unico paese a votare contro l’accordo, ignorando, secondo l’Ufficio europeo per l’ambiente (EEB), […]

Plastica, Italia bene a metà. Ora tra bioplastica e riciclo il Paese è a un bivio

Per poco non arriviamo a quota 100. Non stiamo parlando di pensioni, ma di plastica. In Italia nel 2020 ne abbiamo consumati circa novantanove chilogrammi a persona. In totale sono quasi sei milioni di tonnellate, impiegate soprattutto per gli imballaggi (42 per cento del totale) e, con quote inferiori, per edilizia e settore automobilistico. «Il nostro Paese – […]

L’UE boccia (di nuovo) l’Italia su rifiuti e smog

Presentata la valutazione dell’attuazione ambientale (EIR), il documento che valuta come l’Italia applica le norme UE: la Commissione ci boccia su rifiuti e smog, mentre ritiene incoraggianti i passi avanti del nostro Paese per l’economia circolare Norme ambientali europee, dove stiamo sbagliando?Nel documento di valutazione dell’attuazione delle norme ambientali europee il nostro Paese non presenta […]

Plastic Tax: anni che se ne parla ma ancora nessun risultato

Anche quest’anno si è tanto sentito parlare di plastic tax, molti pensavano fosse arrivato il momento renderla operativa, ma a quanto pare non sarà così. All’articolo 3 della Legge di Bilancio 2022, si legge la richiesta di posticipare ulteriormente l’entrata in vigore di questa tassa al 1° gennaio 2023. Quella che però non viene posticipata […]

Direttiva sulle discariche: nuova messa in mora per l’Italia

L’Italia è di nuovo nel mirino di Bruxelles e gli obiettivi sono 12 discariche non conformi agli standard UE. Con la direttiva 1999/31/CE, l’Unione europea si era espressa riguardo a dei punti chiave per rendere più sicure le discariche per l’ambiente e la salute umana, fornendo una serie di rigidi requisiti tecnici. Tutti gli Stati […]

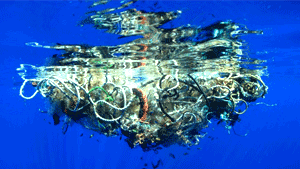

Nel Mediterraneo ogni anno 229.000 tonnellate di plastica, il 15% proviene dall’Italia

I dati emergono da una ricerca dell’International Union for the Conservation of Nature (IUCN) che sottolinea che senza misure significative contro il cattivo smaltimento dei rifiuti il dato potrebbe raddoppiare per il 2040 Nel Mar Mediterraneo finiscono ogni anno 229.000 tonnellate di plastica, l’equivalente di 500 container al giorno. E’ il risultato di una ricerca dell’ […]

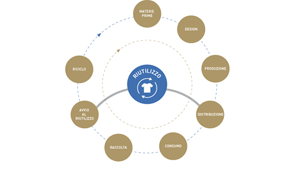

Riutilizzo RSU, un tesoro da 600.000 tonnellate annue

Presentato a Roma il Rapporto Nazionale dell’Occhio del Riciclone. Il 2% potrebbe essere riutilizzato con un risparmio di 60 milioni di euro. Ma è necessario una quadro normativo che favorisca lo sviluppo delle filiere Tra i rifiuti prodotti in Italia c’è un piccolo tesoro che non viene adeguatamente valorizzato. Si tratta dei beni durevoli, potenzialmente […]