Nuove norme UE in fase di studio per ridurre sprechi tessili ed alimentari

Il Parlamento europeo ha recentemente adottato una serie di nuove normative volte a contrastare gli sprechi alimentari e a promuovere il riciclo dei rifiuti tessili entro il 2030. Queste misure, inserite nell’ambito dell’economia circolare, mirano a affrontare il problema della produzione e dello smaltimento eccessivo di rifiuti nell’Unione europea. L’UE genera ogni anno circa 60 […]

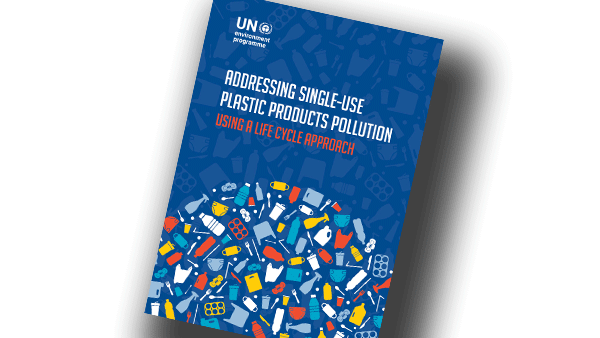

Direttiva SUP: da oggi stop a (quasi tutta) la plastica monouso

Oggi 14 gennaio entra in vigore in Italia la direttiva SUP (Single Use Plastic), redatta nel 2019 dalla Commissione Europea. Raccontata per lo più dalla stampa come la direttiva “che vieta dieci prodotti plastici”, in realtà è un provvedimento ben più complesso, che nelle intenzioni traccia una linea di non ritorno per la plastica monouso. […]

PNRR, ecco i fac-simile dei progetti per rifiuti ed economia circolare

Pubblicati sul portale web del MiTE i fac-simile delle proposte di progetto nelle sette linee d’intervento del PNRR dedicate a gestione dei rifiuti e progetti ‘faro’ di economia circolare. Dal prossimo 14 dicembre le proposte potranno essere inoltrate sulla piattaforma telematica accessibile dal sito istituzionale del dicastero Dopo la pubblicazione dei criteri di selezione e degli avvisi pubblici realizzati […]

EU, nuovo piano d’azione per l’Economia circolare

Il 10 febbraio 2021, il Parlamento Europeo ha deliberato la Risoluzione del Parlamento europeo sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare (2020/2077(INI)). Nel documento (punto 3) si sottolinea l’opportunità intrinseca dell’economia circolare per tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea: “sottolinea che l’economia circolare può fornire soluzioni alle nuove sfide provocate e messe in evidenza dalla crisi della pandemia da COVID-19, rafforzando […]

Usa e getta o permanenti? LCA definitiva

Il tema del “Plastic free”, oggetto dell’ultimo volume monografico di ESPER “Plastic Free? Lotta al monouso e corretta gestione della plastica“, ha animato l’ultima estate pre-covid, con un alto numero di ordinanze Comunali (spesso oggetto di ricorsi e sottoposte a revisioni). L’individuazione di un nemico in un materiale e non nel suo utilizzo rischia di […]

Plastica, cresce la preoccupazione per ambiente e clima: quali strategie può adottare l’Europa per invertire la tendenza?

Sebbene negli ultimi anni la consapevolezza, la preoccupazione e le iniziative in materia di smaltimento della plastica nell’ambiente marino e altrove siano cresciute enormemente, sono numerosi gli ulteriori (e meno noti) impatti della plastica, tra cui il suo ruolo nel determinare i cambiamenti climatici e le nuove problematiche connesse alla pandemia di COVID-19. A questa […]

Plastic Tax, pubblicato il regolamento in Gazzetta Ufficiale UE

Scatterà da gennaio in Europa e da luglio nel nostro Paese; 80 centesimi al kg sui rifiuti plastici non riciclati La plastic tax costerà 0,80 euro per chilogrammo da applicare ai rifiuti plastici da imballaggi non riciclati e dovrà essere versata dai Paesi UE a partire da gennaio. Lo segnala il regolamento pubblica sulla Gazzetta Ufficiale europea. Come funzionaI contributi, […]

“Basta fondi Ue a inceneritori e discariche”. L’Europa dà priorità all’economia circolare

Arriva lo stop dall’Europa all’utilizzo dei fondi strutturali per finanziare nuovi inceneritori e nuove discariche, ovvero la parte finale del ciclo indifferenziato dei rifiuti. La notizia era nell’aria da tempo ma ora c’è l’ufficialità: dopo un ampio confronto sono stati approvati i testi finali sui criteri di impiego del Just Transition Fund (Jtf) e dei nuovi criteri per i […]

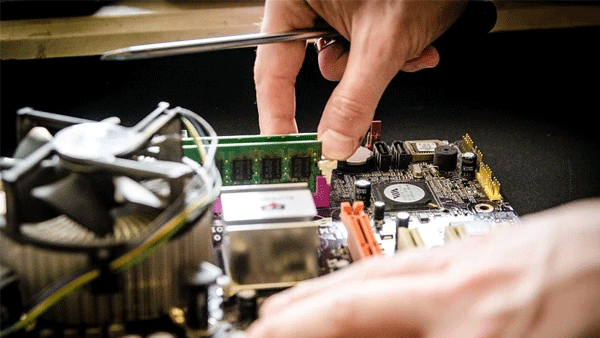

Pacchetto Ecodesign, quegli emendamenti pericolosi per il diritto a riparare

Presentati come correttivi ad aspetti tecnici minori, alcuni emendamenti all’insieme di norme sull’ecoprogettazione e riparabilità di dispositivi elettronici nascondono la possibilità di saldare alcune parti e dunque renderli non riparabili. Vallauri, Repair.eu: “A rischio il Right to repair”. Domani il voto degli Stati membri Domani 10 novembre gli Stati membri dell’Unione europea sono chiamati a […]

Il Parlamento UE chiede per i consumatori il “diritto alla riparazione”

La Commissione per il mercato interno di Strasburgo ha proposto una serie di misure per rafforzare la protezione dei consumatori e migliorare sicurezza e sostenibilità dei prodotti Un diritto alla riparazione dei prodotti, ma anche chiare date di scadenza e standard di sicurezza più alti. Queste le nuove richieste provenienti dal Parlamento Europeo e indirizzate a […]