Produzione rifiuti urbani, Italia poco sotto media Ue in 2019

Gli italiani producono 499 chili di rifiuti urbani l’anno, dato di poco inferiore alla media europea di 502. Lo rende noto Eurostat. Il dato si riferisce al 2019, in leggero calo rispetto al 2012 (504 chili). I danesi producono più rifiuti di tutti (844 chili), seguiti da lussemburghesi (791) e maltesi (694) mentre tra gli […]

Pacchetto economia circolare, pubblicato il decreto rifiuti e imballaggi

Recepite due delle direttive che andranno a modificare il Testo Unico Ambientale per quanto riguarda la definizione di rifiuto urbano, di rifiuti speciali assimilabili, di tracciabilità e responsabilità estesa È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 26 settembre il decreto legislativo 116/20 che recepisce due delle direttive approvate due anni fa dall’Unione europea in materia […]

Rifiuti urbani, rapporto dell’Università Bicocca: ‘In Italia pochi impianti e distribuiti male’

Il Centro di economia e regolazione dei servizi, dell’industria e del settore pubblico (Cesisp) dell’Università Milano-Bicocca ha pubblicato un rapporto sulla gestione dei rifiuti urbani in Italia in merito agli aspetti giuridico-amministrativi connessi al tema della dotazione impiantistica: inceneritori, tmb, impianti di compostaggio. Un documento che espone dati e risultati relativi da una parte alla capacità di trattamento dei rifiuti a […]

Il Governo rischia di mandare “al macero” il riciclo della carta

Preoccupa molti addetti ai lavori la decisione del Ministero dell’Ambiente di assimilare rifiuti speciali recuperabili (gestiti soprattutto da privati) e rifiuti urbani (gestiti dai Comuni): “Un colpo mortale” per Unirima, “un intero settore cancellato per legge” Insieme ai rifiuti il Governo con una modifica normativa rischia di mandare “al macero” interi comparti del settore, come […]

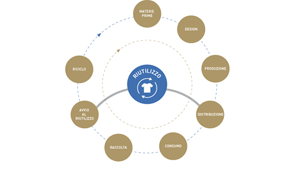

Riutilizzo RSU, un tesoro da 600.000 tonnellate annue

Presentato a Roma il Rapporto Nazionale dell’Occhio del Riciclone. Il 2% potrebbe essere riutilizzato con un risparmio di 60 milioni di euro. Ma è necessario una quadro normativo che favorisca lo sviluppo delle filiere Tra i rifiuti prodotti in Italia c’è un piccolo tesoro che non viene adeguatamente valorizzato. Si tratta dei beni durevoli, potenzialmente […]