Linee guida sugli indumenti usati. Occhio del Riciclone: ‘Un passo concreto verso la pulizia del settore’

Dopo un travagliato dibattito durato oltre due anni, lo scorso 8 gennaio Utiitalia ha finalmente presentato le sue Linee Guida per l’affidamento del servizio di gestione degli indumenti usati. Ossia la raccolta e il recupero dei vestiti usati che milioni di cittadini conferiscono ogni giorno in decine di migliaia di cassonetti stradali. Un’attività che fa parte a […]

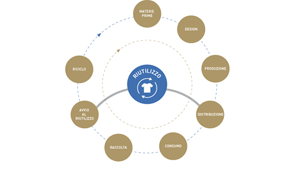

Riutilizzo RSU, un tesoro da 600.000 tonnellate annue

Presentato a Roma il Rapporto Nazionale dell’Occhio del Riciclone. Il 2% potrebbe essere riutilizzato con un risparmio di 60 milioni di euro. Ma è necessario una quadro normativo che favorisca lo sviluppo delle filiere Tra i rifiuti prodotti in Italia c’è un piccolo tesoro che non viene adeguatamente valorizzato. Si tratta dei beni durevoli, potenzialmente […]