In difesa del vuoto a rendere

La Coalizione della Campagna A Buon Rendere prende posizione a favore della proposta contenuta nel nuovo regolamento su Imballaggi e rifiuti da imballaggio. Per rispondere alle critiche sollevate da più parti sulla decisione della Commissione europea di puntare sul riuso piuttosto che potenziare il riciclo di materie plastiche nella proposta di nuovo Regolamento su Imballaggi e rifiuti da imballaggio, […]

Rapporto Rifiuti Urbani Ispra edizione 2020: ‘Raccolta differenziata al 61,3% e lieve calo della produzione’

Il Rapporto Rifiuti Urbani, giunto alla sua ventiduesima edizione, è frutto di una complessa attività di raccolta, analisi ed elaborazione di dati da parte del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare dell’ISPRA, in attuazione di uno specifico compito istituzionale previsto dall’art. 189 del d.lgs. n. 152/2006. Scarica la pubblicazione (pdf – 20 mb) L’Edizione 2020 fornisce i dati, […]

Rifiuti: cala lo smaltimento in discarica, -3,3% nel 2019

Il 21% dei rifiuti urbani in Italia nel 2019 è stato smaltito in discarica, pari a quasi 6,3 milioni di tonnellate, con una riduzione del 3,3% rispetto al 2018. Lo rivela il rapporto annuale sui rifiuti urbani dell’Ispra, l’istituto di ricerca del Ministero dell’Ambiente. Solo nel Centro Italia si è registrato un incremento (+19,4%), mentre […]

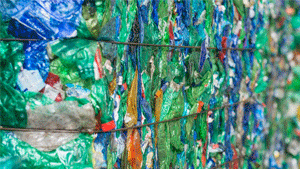

Rifiuti: cresce recupero imballaggi, plastica ancora indietro

Ispra: vetro, acciaio e legno raggiunti i target Ue per il 2025 Nel 2019 in Italia è aumentato del 3,1% rispetto al 2018 il recupero dei rifiuti di imballaggio, che rappresenta l’80,8% dell’immesso al consumo: il vetro mostra l’aumento più elevato, seguito da plastica, acciaio e legno. Lo rivela il rapporto annuale sui rifiuti urbani […]

Impianti “a freddo” per la gestione rifiuti? Ecco come funziona un Tmb, spiegato dall’Ispra

A fronte di una dotazione impiantistica nazionale per la gestione rifiuti che soffre gravi lacune e una profonda disomogeneità territoriale nella collocazione degli impianti, carsicamente tra le soluzioni proposte spunta quella degli impianti “a freddo”: un termine nato in evidente contrapposizione ai termovalorizzatori, dove i rifiuti bruciano per produrre energia, ma che non individua in un modo […]

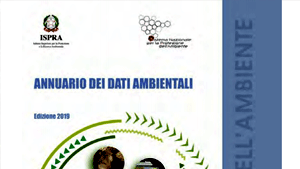

Annuario Dati Ambientali 2019: lo stato di salute dell’Italia

È stato presentato dall’ISPRA l’Annuario dei Dati Ambientali che evidenzia come molti indicatori sullo stato di salute del nostro Paese (fiumi, laghi, consumo suolo, fauna, dissesto, clima, inquinamento atmosferico) siano deficitari, con l’eccezione della produttività delle risorse. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha presentato oggi (3 giugno 2020) in collegamento […]

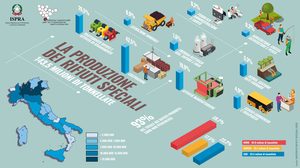

Rapporto ISPRA Rifiuti Speciali 2020: il 43% proviene da demolizioni e costruzioni

Presentata oggi la diciannovesima edizione del Rapporto Rifiuti Speciali dell’Ispra, che ogni anno fornisce un quadro di informazioni oggettivo e puntuale sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. Il lavoro, realizzato dall’Istituto in collaborazione con SNPA, esamina oltre 60 indicatori proposti a livello nazionale, di macroarea geografica e regionale. Cresce la […]

Plastica: servono nuovi impianti per il riciclo

Si sono chiuse il 12 giugno a Pisa le Giornate della ricerca promosse da Corepla – il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli Imballaggi in plastica – in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna, offrendo un’importante occasione di confronto e di analisi, per stimolare ricerca e innovazione nell’ambito dell’economia circolare. […]

ISPRA 2018: calano i rifiuti, solo 4 regioni rispettano i target EU

Si attesta a 29,6 milioni di tonnellate la produzione di rifiuti urbani, segnando una riduzione dell’1,7% rispetto al 2016. Dopo l’aumento riscontrato tra il 2015 e il 2016, sul quale aveva peraltro anche influito il cambiamento della metodologia di calcolo (inclusione nella quota degli RU dei rifiuti inerti derivanti da piccoli interventi di manutenzione delle abitazioni), si […]

ISPRA presenta il Rapporto Rifiuti Urbani 2016

Il Rapporto Rifiuti Urbani 2016 dell’Ispra fotografa un’Italia che tende a produrre sempre meno rifiuti. Nel 2015 sono stati 29,5 milioni di tonnellate i rifiuti urbani, -0,4% rispetto al 2014 e un calo complessivo, rispetto al 2011, di quasi 1,9 milioni di tonnellate (-5,9%). A calare di più è il Centro Italia (-0,8%), che in […]