Regolamento imballaggi UE: la Commissione Ambiente approva la proposta

La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha approvato con 56 voti a favore, 23 contrari e 5 astensioni, la proposta di Regolamento imballaggi (PPWR). Il documento stabilisce i requisiti per l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalle materie prime allo smaltimento finale. Il testo verrà esaminato dalla plenaria a novembre. Questi i punti salienti della proposta approvata: Regolamento imballaggi: incoraggiare […]

Tavola rotonda a Cagliari riguardo al docufilm “Oltre i luoghi Comuni”

Il 29 marzo 2023, presso la Sala MEM del Comune di Cagliari, ha avuto luogo una tavola rotonda a seguito della presentazione di “Oltre i luoghi Comuni”, il docufilm del regista Alessandro Scillitani realizzato da Greenaccord Onlus e da un’idea del Direttore generale di ESPER, Attilio Tornavacca. Il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha dichiarato […]

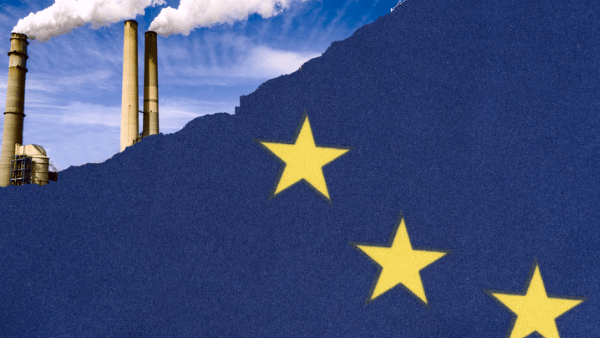

L’UE boccia (di nuovo) l’Italia su rifiuti e smog

Presentata la valutazione dell’attuazione ambientale (EIR), il documento che valuta come l’Italia applica le norme UE: la Commissione ci boccia su rifiuti e smog, mentre ritiene incoraggianti i passi avanti del nostro Paese per l’economia circolare Norme ambientali europee, dove stiamo sbagliando?Nel documento di valutazione dell’attuazione delle norme ambientali europee il nostro Paese non presenta […]

A Roma il primo convegno nazionale dedicato ai Sistemi di Deposito Cauzionale

Si svolgerà a Roma nella mattinata del 7 giugno (dalle 10:15 presso la Sala Capranichetta, in Piazza di Montecitorio 125) il primo convegno nazionale dedicato ai Sistemi di Deposito Cauzionale aperto ai media e a tutti i portatori di interesse dal titolo: Il Sistema di Deposito Cauzionale: Allineare l’Italia alle esperienze europee per massimizzare la […]

Dalla raccolta dei CD e DVD nella bassa reggiana nasce un nuovo impianto di recupero

A quanti di noi non è mai capitato di avere un CD o un DVD per le mani? Sono tra gli oggetti che più sono stati usati nelle nostre vite quotidiane nei precedenti decenni. Per necessità lavorative, come memoria esterna grazie ai masterizzatori o come sostituti dei vinili e delle cassette audio e video, hanno finito […]

Raccolta dell’organico obbligatoria. Ecco cosa cambia per i Comuni

Dal primo gennaio 2022 è scattato l’obbligo della raccolta differenziata dell’organico per tutti i Comuni d’Italia. Ma a che punto siamo sul territorio nazionale? Tra l’aumento di prodotti compostabili, uno sguardo a norme e buone pratiche che potrebbero fare la differenza In Italia la raccolta differenziata dell’organico è a buon punto. L’organico rappresenta il 43% […]

Il PET è la plastica più riciclabile e riciclata, ma potrebbe essere più circolare

Quanto è effettivamente circolare il PET? Quante bottiglie vengono effettivamente raccolte per il riciclaggio? Quanto PET viene effettivamente riciclato? E quanto di quello riciclato viene utilizzato nella produzione di nuove bottiglie? Un rapporto pubblicato oggi da Zero Waste Europe e da Eunomia Research & Consulting getta nuova luce sulla riciclabilità di questo diffusissimo polimero Un […]

#moNOuso, un manifesto per un futuro condiviso e circolare

ANCI Emilia Romagna ha da pochi giorni dato il via ad un’iniziativa volta a favorire la limitazione dell’uso di prodotti “usa e getta” e ad una scelta consapevole relative alle proprie abitudini di consumo.Ne parliamo con Paolo Azzurro, responsabile dell’area “Economia Circolare” dell’Ente. Buongiorno Paolo! Partiamo dalle basi: cos’è #moNOuso? Buongiorno!#moNOuso è un’iniziativa di Anci […]

Livorno: Evviva il riuso

ESPER continua il proprio viaggio lungo la penisola Italiana alla scoperta dei centri del riuso più interessanti. Uno degli ultimi nati è quello di Livorno. Il 9 maggio 2021 è stato inaugurato “Evviva”, un luogo di scambio, di creatività e divulgazione di una coscienza ambientale, dove gli oggetti assumono nuovo valore e nuova vita in […]

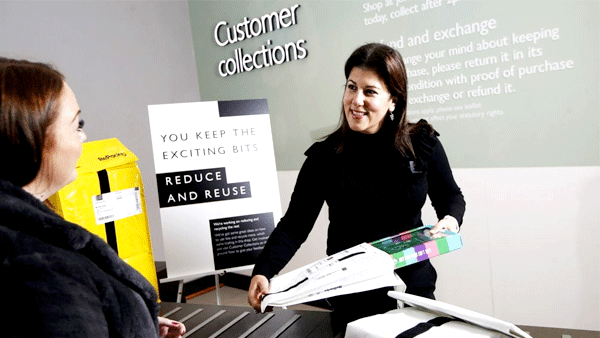

Con l’e-commerce troppi imballaggi usa e getta. Ma ora arrivano le startup del riutilizzo

Il Covid-19 è stato il definitivo trampolino di lancio per le vendite online. Secondo le stime di un rapporto dell’Unctad (United Nations Conference on Trade and Development) pubblicato il 3 maggio, il balzo dell’e-commerce tra le restrizioni di movimento causate dalla pandemia, ha aumentato la quota delle vendite online globali dal 16% al 19% nel 2020. Il Regno Unito ha visto […]